Le Corbusier, el arquitecto que nos prometió máquinas de habitar, terminó construyendo máquinas de emocionar. El más influyente —y acaso el más grande— de los arquitectos de este siglo fue, ante todo, un desmesurado artista plástico, un creador de formas polifónico y proteico, un orquestador magistral del escalofrío en la retina.

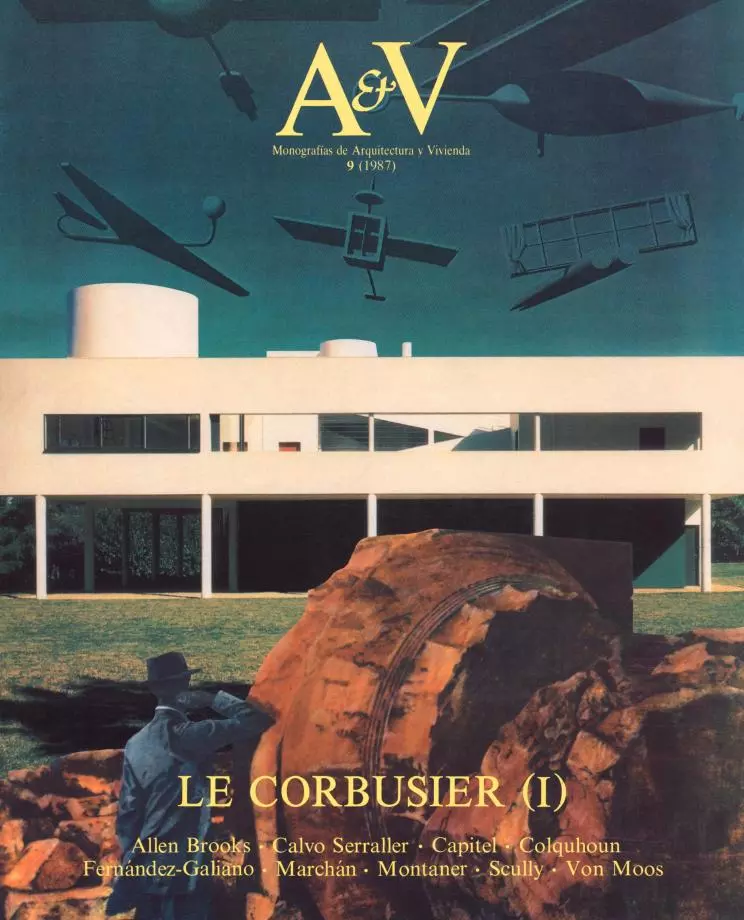

«Lo importante es mirar», reiteraba el que definió la arquitectura como el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. Su mirada abrió los ojos de sus contemporáneos a la belleza de las máquinas, de los transatlánticos o las aeronaves; pero no fue por eso menos sensible a la elocuencia poética de las formas naturales o a la emoción exacta de la geometría.

El más moderno de los arquitectos fue también el último gran arquitecto clásico.

Transformó el lenguaje de su arte con la precisión y la violencia de Picasso o Joyce, sin dejar de proclamarse heredero del linaje de Ictinos y Miguel Angel. Se formó en el experimentalismo insomne de las vanguardias, pero aprendió aún más de Santa Sofía y de la Acrópolis.

Su grandeza y su miseria se confunden con las de la arquitectura moderna. Construyó villas blancas de gramática precisa y delicada, bloques gigantescos y musculosos de vivienda colectiva, edificios religiosos rigurosos y líricos; persiguió la protección de un estadista que le permitiera realizar sus sueños urbanos, megalómanos y premonitorios; creyó encontrar su Luis XIV en Pétain y acabó hallándolo en Nehru, para el que construyó en la India una ciudad monumental, hermosa, trágica y desolada.

Polemista y visionario, escribió varias decenas de libros para convertir a sus coetáneos al credo moderno; sus palabras han envejecido más que sus formas, pero Hacia una arquitectura, publicado en 1923, será recordado como el manifiesto más importante del siglo. Con un ojo en el presente y otro en la historia, supervisó la edición de su obra arquitectónica completa en ocho volúmenes imprescindibles que hicieron girar a la disciplina sobre sus goznes y que son a un tiempo catálogo razonado, biografía autorizada y autorretrato apologético.

Una década larga de investigación en los Archivos de la Fundación Le Corbusier —abiertos a principios de los años setenta— ha permitido a historiadores y críticos ampliar ese retrato, desdibujando los rasgos que el arquitecto se atribuyó a sí mismo y a su obra. El filósofo y demiurgo aparece hoy como un artista inseguro e intenso, un buscador hipersensible en las fuentes oscuras de lo irracional, una mirada permeable y esponjosa ante los mensajes cifrados de la forma. Su obra purista temprana despierta más admiración por su sintaxis que por su lógica; en su expresionismo tardío se escuchan voces arcaicas y ecos sur reales.

Quizá las nuevas perspectivas críticas que valoran más al poeta que al reformador, no hagan sino reproducir tardíamente el mismo camino que el arquitecto transitó en su prolongada peripecia vital. Los 78 años que separan su nacimiento en La Chaux-de-Fonds de su muerte en el Mediterráneo representa, a fin de cuentas, un itinerario de conocimiento que llevó a Le Corbusier del fundamentalismo a la sensualidad, de las certezas a las emociones, de las ideas a las formas, de la nieve al mar.